2の続きです

3、LPSとアルツ

①認知症であるアルツハイマー病の人の血液の中にはLPS(菌のかけら)が多かった

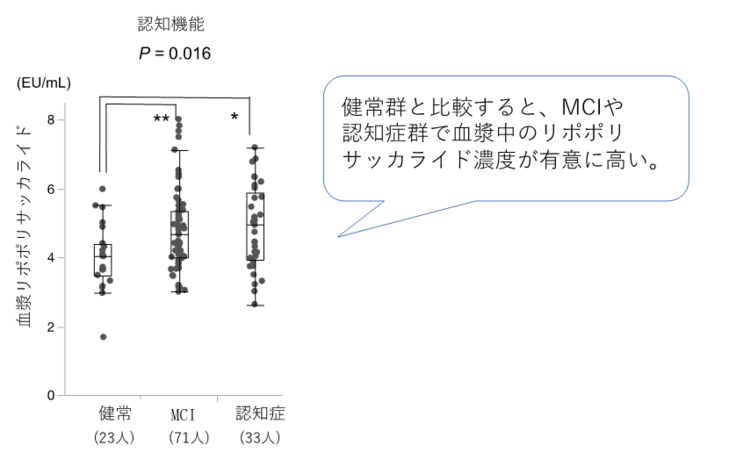

日本の物忘れ外来に通院する患者127人(女性: 58%、平均年齢: 76 歳) のデータを分析して、認知機能低下と血漿LPSの関係を調べたところ、認知機能低下の程度と脳小血管病 (SVD) スコアが増加している人ほど、血漿LPS濃度が有意に増加していました (p = 0.016 および 0.007)。

認知機能で区分した血漿リポポリサッカライド濃度の比較

血漿リポポリサッカライド濃度の中央値:認知機能健常4.0、軽度認知障害(MCI)4.7、認知症4.9 EU/mL p = 0.016

また、血漿LPS濃度が多い被験者は、腸内細菌が作るいい酸(乳酸、酢酸など)の濃度が低い傾向があり、血漿LPSが低い参加者よりも魚介類を食べていないことがわかりました(45%対70%、p = 0.027)。

血漿LPS濃度は、参加者の軽度認知障害の有無と関連していましたので、認知症になる前から、血液中のLPS濃度は増えていそうです。

LPSとはグラム陰性細菌の外側についている「菌のかけら」で、免疫をかく乱する物質です。これが血液の中に多いということはスカスカ腸で、慢性炎症状態だということです。LPSが多い人たちは腸内細菌がつくるいい酸が少ないことから、腸内細菌たちのエサが少なく、腸内環境と腸内フローラが悪いので、スカスカ腸と慢性炎症状態になり、認知症になりやすいということです。認知症を防ぐには腸内細菌のエサを食べて腸内環境を整えることが重要です。認知症でない人たちが魚を食べているということは、魚に入っている油DHAが認知症予防にいい油なので、魚を食べるか、DHAのサプリをとることもお勧めします。リラ子も飲んでますよ。

続きはこちら https://arterio.co.jp/2023/02/21/dementia-4/

Naoki S. et al. Relationship Between Plasma Lipopolysaccharides, Gut Microbiota, and Dementia: A Cross-Sectional Study. J. Alzheimers. Dis. 2022;86:1947-1957.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35213381/

*脳小血管病:脳MRI画像の異常所見で、ラクナ梗塞、大脳白質病変、脳微小出血、血管周囲腔の拡大などの総称