昔よりお米のタンパク質が減っているので、腸内フローラをよくする難消化性タンパク質を他の食品でとるようにするには、お味噌がいいです。特に豆味噌がお勧めです。

家康も好きだった味噌

令和5年の大河ドラマは徳川家康ですね。江戸時代という平和な時代を築いた健康オタクの家康を尊敬しています。食事は麦飯(玄米)、家康の故郷岡崎でつくる八丁味噌を中心とした粗食だったそうです。

八丁味噌とは

八丁味噌は、豆味噌です。豆味噌とは、原料に大豆と塩しか使ってない味噌で、豆麹を使用するために、熟成期間が長い(1~3年)味噌です。熟成期間が長いので味噌の色は濃くなります。東海地方の主に愛知県、三重県、岐阜県を中心に生産されていて、豆味噌の代表的なものに「八丁味噌」󠄀があります。

豆味噌のうち製法・原料・熟成などに関して国が細かく定める基準を満たした味噌だけを八丁味噌と呼ぶ事ができ、愛知県産以外の豆味噌は八丁味噌と名乗れないそうです。八丁味噌の条件は農水省のページに書いてあります。愛知県岡崎市にある岡崎城から八町(約800 m)離れた八丁村で作られた味噌を八丁味噌と呼び始めたのが起源とされていて、愛知の高温多湿な気候を生かして作られてきた味噌です。

豆味噌の栄養の特徴

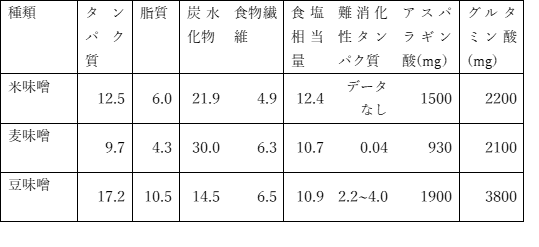

豆味噌の原料は大豆と塩なので、タンパク質量が他の味噌よりも多く、当然アミノ酸も多く含まれています。

表は、味噌100g当たりに含まれている重さgで示しています。(参考:味噌汁1杯15g)

(米味噌は流通量が多い淡色辛口のデータを示した)

豆味噌には他の味噌にはみられない豆味噌特有の難消化性タンパク質があり、難消化性タンパク質量も他の味噌より多く、さらに調べられた2社の八丁味噌はそれぞれ、3.5、4.0g/100gと他の豆味噌より多いことがわかりました。難消化性タンパク質は熟成期間が長いほど増えるため、八丁味噌の熟成期間が長いことによると考えられています。

料理方法

豆味噌は、赤褐色で色が濃く、適度な酸味があり、うまみが強いだけでなく、苦渋味を有する独特な風味を持つため、料理には使いにくいイメージがありますが、豆味噌の旨味やコクは煮込むほどに強くなる特徴があるため、ぐつぐつ煮込む料理に適しています。味噌煮込みうどんは最高ですね!私はお味噌汁も好きです。

色の濃い豆味噌は味も濃く感じられるので塩分が高いと思っていましたが、食塩相当量は他の味噌とほぼ同じです(表)。豆味噌の味が濃く感じるのは、ほかの味噌に比べて旨味成分(アスパラギン酸、グルタミン酸)が多いからです。さらに、お米に不足しているアミノ酸のリジンを味噌が補うことにより完全食になります。

まとめ

腸内フローラをよくするためには、難消化性炭水化物もたんぱく質もバランスよく必要なので、ウンチをみて

①黒っぽい人(ウンチがアルカリ側)→腸内細菌のエサの炭水化物が足りないので、しっかりした米を少し硬めに炊いて食べる

②黄色っぽい人(ウンチが酸性側)→腸内細菌のエサのたんぱく質が足りないので、豆味噌のお味噌汁を飲む

お試しください。

―――

参考:

https://www.tojoshinbun.com/ieyasukenko/

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/register/49.html

食品成分データベース https://fooddb.mext.go.jp/

米味噌のレジスタントプロテインの検出、麦味噌のレジスタントプロテインについて、豆味噌のレジスタントプロテインについて

豆味噌とは?赤味噌や八丁味噌との違いやレシピご紹介

https://delishkitchen.tv/articles/932

「八丁味噌」の生産地である愛知県は、高温多湿な気候であり、味噌造りで重要な製麹過程で腐敗することが多く、安定した味噌造りができなかった。そこで、「八丁味噌」に関しては、高温多湿でも安全に麹造りができるように大豆だけで味噌玉を作って大豆に直接麹菌を付ける「味噌玉造り製法」が定着してきた歴史がある。しかも、「八丁味噌」は、仕込後の熟成温度も高いため、大豆の分解が進み易く、うまみが強く、色が濃い特徴的な味噌ができる自然的な条件を備えていた。これらの自然的条件を備えた生産地(愛知県)において「八丁味噌」を生産することにより、「八丁味噌」は、他の産地の一般的な味噌(米味噌等)と比べて、色が濃く、適度な酸味があり、うまみが強いだけでなく、苦渋味を有するといった特性が生まれる。農水省 登録の公示(登録番号第49号)より