3の続きです

②アルツハイマー病の人の脳の中にはLPS(菌のかけら)が多かった

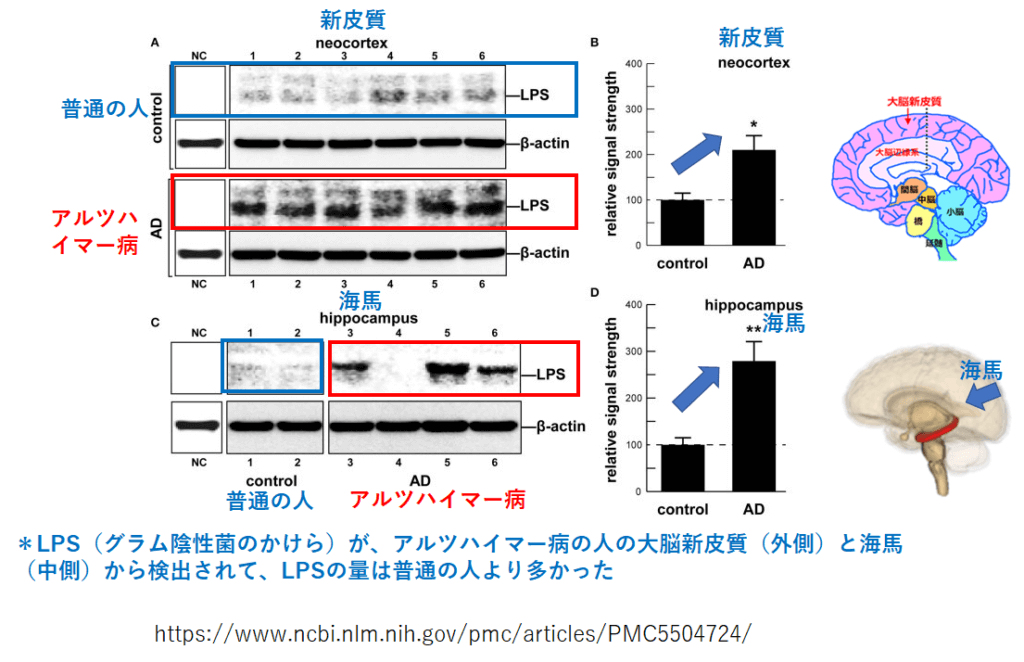

アルツハイマー病患者の脳の新皮質(外側)と海馬(内側)には、細菌性リポ多糖(LPS、菌のかけら)が多く、新皮質は2倍、海馬は3倍増加していました。進行したアルツハイマー患者の海馬ではLPSが26倍増加していました。

以下の図、新皮質は普通の人、アルツハイマー病の人(6人ずつ)、海馬は普通の人(2人)、アルツハイマー病の人(4人)で、同じサンプル中のLPSについてウエスタン分析しました (抗大腸菌LPS を使用)。年齢(普通の人73歳、アルツハイマー病の人74歳)、性別(すべて女性)、PMI(死後3.5時間以内のすべての組織)

LPSは大腸菌やバクテロイデスなどグラム陰性菌のかけらです。これがアルツハイマー病の患者の脳の外側(新皮質)だけでなく内側(海馬)にまでありました。ということは、スカスカ腸になって、腸内細菌のかけらが血液中にはいって、脳にまで到達して、そこで炎症を起こして、アルツハイマー病を発症していると考えられます。老化するとバリア機能が落ちてと論文にはありましたが、老化してもバリア機能が落ちずにいつまでもお元気な高齢者はいます。違いは毎日食べている食べ物と歯周病菌の有無です。自分の中の腸内細菌に届く食べ物を食べて、歯茎のケアをしながら、最期まで認知症にならずに元気に暮らしましょう。

*1~4までのまとめです。

認知症は遺伝でもなければアルミニウムなどの鍋のせいでもない。認知症と認知症でない人を比較すると、認知症の人はウンチの中に臭い腐敗物質が多い(乳酸が少ない)、認知症でない人は日本食の(魚介類、キノコ、大豆・大豆製品等)を多く食べている、認知症の人の血液の中にはグラム陰性菌のかけらのLPSが多い、認知症の人の脳からもLPSが見つかっている

ということで、日本食を食べて腸内フローラよくしていると、腸内フローラがよくなるから悪玉菌が作る腐敗物質が減って短鎖脂肪酸が増え、スカスカ腸でないので、腸から菌や菌がつくる悪い腐敗物質や菌のかけら(LPS)が血液にはいらないから、脳にもいかずに、慢性炎症を防ぐことができ、結果認知症を防げることができるということです。米・豆・芋を食べて腸内フローラをよくしましょう。ライラちゃんもね♡ ライラちゃんは元々いる腸内細菌を元気にします♡

*定量的ウェスタンブロットとローディングコントロール

ウェスタンブロッティングは、細胞または組織から抽出された複雑な混合物から特定のタンパク質を同定するために広く利用されている免疫検出技術です。その中でも定量的ウェスタンブロットは、異なる個体、条件、病状、または他の生物学的変数を表す一群のサンプルにおいて、標的タンパク質の相対量を比較するために使用されます。その際、複数サンプルの総タンパク質レベルを正確に識別して測定するため、内部標準として「ローディングコントロール」が用いられます。β-アクチンほとんどのモデル系で比較的恒常的に発現しているため、ローディングコントロールとしてよく使用されています。

https://m-hub.jp/biology/2996/229

*大脳新皮質とは、大脳の部位のうち、表面を占める皮質構造のうち進化的に新しい部分である。合理的で分析的な思考や、言語機能をつかさどる。参考

*海馬は、大脳辺縁系の一部である、海馬体の一部。特徴的な層構造を持ち、脳の記憶や空間学習能力に関わる脳の器官。虚血に対して非常に脆弱であることや、アルツハイマー病における最初の病変部位としても知られており、最も研究の進んだ脳部位である ウィキ

わかりやすいgif